태양과 비슷한 질량을 가진 항성 대부분은 백색왜성이 되는 운명을 맞는다. 가지고 있던 연료를 모두 태우면 중력 수축으로 물질을 방출하고 청백색 작은 별이 되는 것이다. 이때 주위를 공전하던 행성은 물질 방출에 파괴되면서 잔해가 백색왜성에 붙잡혀 돌다가 흡수된다. 지구도 먼 미래에는 같은 운명을 맞게 된다.

팀 커닝엄 영국 워릭대 물리학부 박사후연구원 연구팀은 지구로부터 45광년 떨어진 백색왜성 G29-38에 천체가 빨려들어가 충돌하면서 발생하는 엑스(X)-선을 포착하는 데 성공했다고 9일 국제학술지 ‘네이처’에 발표했다. G29-38은 2004년 미국항공우주국(NASA)의 스피처 우주망원경 관측을 통해 주변에 행성 잔해로 이뤄진 먼지구름이 존재하는 것이 확인된 바 있다.

연구팀은 지구에서 45광년 떨어진 백색왜성 G29-38을 찬드라 X선 우주망원경을 이용해 관측해 이같은 장면을 처음 확인했다. 백색왜성 근처를 도는 파괴된 천체 중 일부는 별에 중력으로 끌어당겨지면서 표면에 부딪혀 흡수되는 '강착' 현상을 일으킨다. 이때 충격으로 10만~100만 도까지 가열되는 플라즈마를 만든다. 플라즈마는 이후 점차 냉각되면서 X선을 방출한다.

X선 관측을 통해 백색왜성의 특성을 관측한 것은 처음이다. 지금까지 천문학자들은 백색왜성을 X선이 아닌 다른 파장대의 빛을 이용한 분광학으로 관찰해 강착이 일어난다는 것은 알고 있었다. 철과 칼슘, 마그네슘처럼 행성의 무거운 원소가 백색 왜성의 25~50%를 차지함을 관찰한 것이다.

커닝엄 연구원은 “이번 발견은 백색왜성이 오래된 행성계 잔해를 축적하고 있다는 첫 직접적인 증거”라며 “강착을 X선으로 조사할 수 있는 것은 새로운 기술로 태양계를 포함해 수천 개의 외행성 시스템의 운명을 엿볼수 있게 해줄 것”이라고 말했다.

관련 태그 뉴스

-

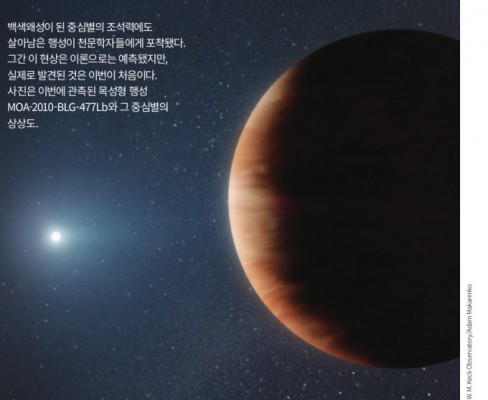

중심별의 죽음에서 살아남은 행성 발견

중심별을 공전하는 행성은 별과 운명을 함께한다고 알려져 왔다. 중심별이 죽음 단계에 해당하는 백색왜성으로 진화하면 강한 조석력이 발생하고 이로 인해 공전하는 행성 대부분은 파괴된다. 하지만 최근 별의 죽음을 마주하고도 살아있는 행성이 발견됐다. 조슈아 블랙맨 호주 태즈메이니아대 자연과학부 연구원팀은 외계행성 MOA-2010-BLG-477Lb가 백색왜성의 주변을 공전하면서도 여전히 생존하고 있다는 연구 결과를 발표했다. 연구팀은 2010년부터 미국 하와이의 켁(Keck) 천문대 망원경으로 포착한 미시중력렌즈 현상(microlensing)과 근적...

-

태양계 50억년 뒤 '미래' 백색왜성 도는 목성급 행성 첫 발견

태양~지구 3배 거리서 적색거성 단계 살아남아…별 죽은 뒤에도 생명체 존재 가능성 높여 태양은 약 50억 년 뒤 항성 진화의 마지막 단계에서 가까이 있는 지구를 불태우고 잔해만 남은 백색왜성이 된다. 목성은 멀리 떨어져 있는 덕분에 살아남아 죽은 별이 된 태양을 여전히 돌 것으로 예측되는데, 이런 태양계의 미래를 엿볼 수 있는 행성계가 처음으로 확인됐다. 호주 태즈메이니아대학교 박사후 연구원 조슈아 블랙먼이 이끄는 연구팀은 약 6천500광년 떨어진 우리 은하 중심에서 목성급 행성이 백색왜성을 도는 행성계를 발견한 결과를 과...

-

달과 비슷한 크기에 태양 질량 1.35배 '극단적' 백색왜성 확인

초신성 폭발 거치지 않는 중성자별 형성 경로일수도 우주를 채우고 있는 별(항성)은 대부분 진화 마지막 단계에서 재만 남은 백색왜성이 된다. 약 97%가 이런 '좀비' 별이 되는데, 가장 작으면서 가장 무거운 백색왜성의 '극단'을 보여주는 별이 새로 발견돼 학계에 보고됐다. 하와이 W. M. 켁 천문대와 외신 등에 따르면 캘리포니아공과대학(Caltech)의 천체물리학자 일라리아 카이아조 박사가 이끄는 연구팀은 지구에서 약 130광년 떨어진 곳에서 관측된 백색왜성 ZTF J1901+1458에 대한 연구 결과를 과학 저널 '네이처'(Natu...

-

[강석기의 과학카페]100억년 뒤 태양계는 어떤 모습일까

수년 전 개명하기 쉽게 법이 바뀌면서 많은 사람들이 이름을 바꿨다. 별난 이름은 어릴 때 놀림감이 되기 쉽고 귀여운 이름은 나이가 들수록 어색하다. 부모들이 아기 이름을 지을 때 신중해야 하는 이유다. 오죽하면 ‘누가 이름을 함부로 짓는가’라는 책 제목도 있지 않은가. 과학 분야에도 이름이 부적절해 이해하는 데 오히려 방해가 되는 경우가 종종 있다. 예를 들어 적색왜성, 갈색왜성, 백색왜성이라는 이름을 살펴보자. 왜성(dwarf)은 크기가 작은 별을 뜻할 것이므로 작은 별을 빛의 색(표면의 색온도)에 따라 이렇게 분류한 게...

- 조승한 기자shinjsh@donga.com