2015.10.18 18:00

[오리지널 논문으로 배우는 생명과학 ㉕]

The general procedure described here is potentially useful for insertion of specifi c sequences from prokaryotic or eukaryotic chromosomes or extrachromosomal DNA into independently replicating bacterial plasmid.

여기 소개한 과정은 원핵생물이나 진핵생물의 염색체 또는 다른 DNA의 특정한 서열을 독립적으로 복제하는 박테리아의 플라스미드에 끼워 넣는 데 유용할 것이다.

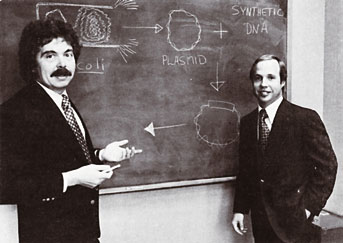

1973년 재조합DNA 기술을 개발해 생명공학(BT) 시대를 연 미국 UC샌프란시스코 허버트 보이어 교수. - PNAS 제공

1982년 10월 미국 식품의약품안전청(FDA)은 재조합 DNA 기술로 만든 최초의 의약품 휴물린(Humulin)의 판매를 승인했다. 휴물린은 인(human)과 인슐린(insulin)의 합성어로 박테리아인 대장균이 만든 인간 인슐린이다. 올해는 생명공학(BT) 기술이 본격적으로 상업화 된 지 30주년이 되는 셈이다.

휴물린 개발의 역사는 10여 년을 거슬러 올라가는데 이 기간 동안 줄곧 관여해 온 과학자가 바로 미국 UC샌프란시스코의 허버트 보이어 교수다. 1973년 그의 연구팀과 미국 스탠퍼드대의 스탠리 코언 교수팀이 함께 개발한 재조합 DNA 기술이 그 긴 여정의 출발점이다.

● 유용한 제한효소 발견

1936년 미국의 작은 도시 데리에서 철도노동자의 아들로 태어난 보이어는 미식축구, 농구, 야구 등 각종 스포츠에 뛰어났지만 공부에는 게을렀던 개구쟁이 소년이었다. 그 제한효소를 이용한 재조합DNA 실험 오리지널 논문으로 배우는 생명과학 25 1973년 허버트 보이어 교수의 런데 과학교사이기도 했던 미식축구 선생님의 조언으로 점차 공부에도 취미를 갖게 된다. 결국 집안에서 최초로 대학(세인트빈센트대)에 가게 된 그는 생물학과 화학을 전공했다. 1958년 졸업한 보이어는 의학대학원에 들어가려고 했지만 학부 때 철학과목인 형이상학에서 D학점을 받은 탓에 불합격했다. 결국 그는 피츠버그대 대학원에 진학해 미생물학을 연구했다.

1963년 박사학위를 받은 보이어는 예일대에서 박사후과정을 하게 되는데 여기서 연구주제가 바로 제한효소였다. 1960년대 발견된 제한효소는 박테리아가 외부에서 들어온 바이러스의 DNA를 파괴해 확산을 ‘제한’하기 위해 만들어내는 효소다. 제한효소는 DNA의 특정 염기서열을 인식해 자르는 걸로 추정됐다. 따라서 보이어를 비롯한 연구자들은 제한효소를 이용해 DNA를 조작하는 방법을 모색하기 시작했다.

1966년 UC샌프란시스코 미생물학과에 자리를 잡은 보이어는 제한효소 연구를 계속해 마침내 1972년 훗날 EcoRI(이코알원이라고 발음한다)이라고 이름붙은 제한효소를 발견한다. 연구자들은 이 효소가 DNA 이중나선에서 ‘GAATTC’ 서열을 인식해 절단한다는 사실을 밝혀냈다. 흥미롭게도 이 효소는 G와 A 사이를 자르기 때문에 두 가닥에서 잘리는 위치가 서로 달라 결국 잘린 말단에 염기4개 길이의 단일 가닥이 달려있게 된다. 따라서 이렇게 잘린 부분은 4개의 상보적인 염기 사이의 수소결합으로 다시 서로 달라붙기 쉽다.

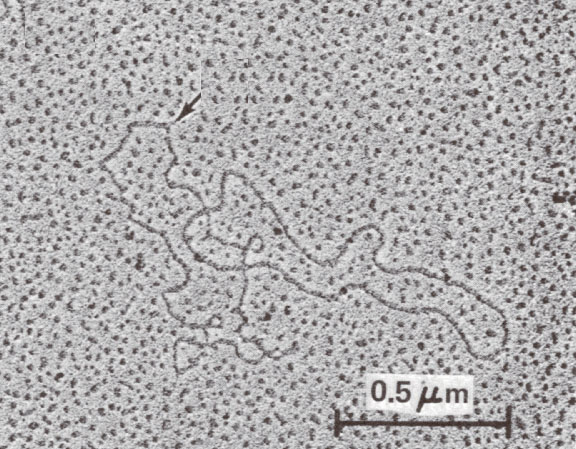

서로 다른 종의 박테리아에서 얻은 플라스미드 2종을 합쳐 만든 재조합 플라스미드의 전자현미경 사진. - PNAS 제공

보이어 교수는 이해 여름 하와이에서 열린 한 학회에서 이 연구 결과를 발표했다. 객석에서 보이어 교수의 발표를 듣던 미국 스탠퍼드대 스탠리 코언 교수는 자신이 하는 연구에 제한효소를 이용하면 멋진 일이 일어날 것임을 직감했다. 그는 플라스미드라는 목걸이처럼 생긴 박테리아의 DNA를 연구하고 있었다. 플라스미드는 박테리아의 게놈과 별도로 존재하는데, 박테리아들은 서로 빨대같은 대롱으로 연결한 뒤 플라스미드를 주고받는다. 플라스미드에는 특정 항생제에 저항성이 있는 유전자가 들어있을 수 있어 박테리아 집단이 짧은 시간에 항생제 저항성을 갖게 되는 수단이 된다.

코언 교수는 원형인 플라스미드를 특정 제한효소로 자른 뒤 여기에 양 끝이 잘린 자리와 상보적인 DNA 조각(원하는 유전자를 포함한)을 붙여 다시 원형으로 만들어주면, 즉 재조합하면 그 유전자를 포함한 플라스미드를 만들 수 있을 것이라고 생각했다. 그 뒤 이 재조합 플라스미드를 박테리아에 넣어주면(이를 형질전환이라고 부른다) 박테리아 세포 안에서 플라스미드가 복제되면서 이 유전자도 복제될 것이다(이 과정을 클로닝(cloning)이라고 부른다).

과학동아(일러스트 최은경) 제공

<이미지 크게보기>

발표가 끝난 뒤 코언은 보이어 교수를 찾아가 자신의 아이디어를 얘기했고 보이어 교수는 코언 교수에게 자신들이 정제한 EcoRI을 조건없이 제공해 주겠다고 약속했다. 그러나 코언은 그럴 수 없다며 공동연구를 제안했다. 두 사람의 협력은 이렇게 시작됐고 이듬해 제한효소 처리를 한 두 플라스미드를 붙여 만든 재조합 플라스미드를 클로닝하는데 성공했다.

● 플라스미드 둘 합치는 데 성공

30대 후반인 보이어 교수(왼쪽)와 20대 후반인 스완슨은 제넨텍을 설립해 재조합DNA 기술로 만든 인슐린 프로젝트에 뛰어들었다. - 스탠퍼드대 제공

1973년 11월 ‘미국국립과학원회보(PNAS)’에 발표된 논문은 오늘날의 관점에서 보면 굉장히 단순한 내용이다. 그러나 당시에는 누구도 생각하지 못했던 결과였기 때문에 논문이 발표되자 생명과학계는 술렁거렸다. 이 논문은 비슷한 내용의 두 가지 실험을 다루고 있는데 좀 더 설명하기 쉬운 두 번째 실험을 소개한다.

연구자들은 테트라사이클린이라는 항생제에 대한 저항 유전자를 담고 있는 pSC101이라는 플라스미드와 스트렙토마이신이라는 항생제에 대한 저항 유전자를 갖고 있는 RSF1010이라는 플라스미드를 합쳐 새로운 플라스미드(pSC109로 명명)를 만들었다.

pSC101과 RSF1010은 각각 제한효소 EcoRI에 의해 잘리는 자리가 한 곳씩 있다. 따라서 이들 플라스미드에 EcoRI 처리를 하면 원형 플라스미드가 잘려 선형이 되고 용액 속에서 멋대로 움직이던 선형 분자의 끝 부분이 서로 만나 상보적인 염기가 수소결합을 이루며 일시적으로 붙어있게 된다. 이때 두 DNA 가닥을 서로 결합시켜주는 DNA 연결효소를 넣어주면 두 플라스미드가 서로 결합해 새로운 플라스미드를 만든다.

이렇게 재조합한 플라스미드를 대장균에 넣어준 뒤 배지에서 키우면 대장균이 증식하면서 재조합 플라스미드가 대량으로 복제된다. 그런데 서로 다른 두 선형 플라스미드가 만나 원형의 새로운 플라스미드를 만들 확률은 낮다. 제한효소 처리로 선형이 된 플라스미드의 양 끝이 다시 만나 DNA연결효소의 작용으로 다시 원형으로 되는 경우가 대부분이기 때문이다.

연구자들은 재조합 플라스미드가 들어간 대장균을 선별하기 위해 테트라사이클린과 스트렙토마이신이 같이 들어있는 배지에 대장균을 배양했다. 재조합 플라스미드만이 두 항생제 각각에 대한 저항 유전자를 갖고 있기 때문이다. 연구자들의 예상대로 이 배지에서 재조합 플라스미드를 갖고 있는 대장균만이 자라 선별됐다. 이는 재조합 플라스미드가 대장균 안에서 제대로 작동해 항생제 저항 유전자가 발현됐다는 뜻이기도 하다.

제한효소를 이용한 재조합DNA와 클로닝이 제대로 작동한다는 걸 확인한 연구자들은 다음 단계로 나갔다. 플라스미드에 고등생물체의 유전자를 넣는다는 계획이다. 당시만 해도 박테리아 같은 하등생물에 동물이나 식물의 유전자를 넣는다는 건 상상할 수 없었다. 그러나 1953년 왓슨과 크릭의 DNA 이중나선 발견 이후 모든 생물의 유전자는 DNA로 이뤄져 있다는 사실(예외로 일부 바이러스는 RNA로 이뤄져 있다)이 분명해지면서 동물의 유전자가 대장균에서 발현될 가능성도 배제할 수 없었다.

제넨텍 본사에는 1976년 초 스완슨(왼쪽)과 보이어 교수가 처음 만난 날 의기투합해 술집으로 자리를 옮겨 맥주를 마시며 바이오 벤처를 계획하는 장면을 재현한 조각물이 있다. - 제넨텍 제공

연구자들은 개구리의 DNA 조각을 얻어 플라스미드에 넣는 실험을 했고 어렵지 않게 성공했다. 동물의 DNA가 포함된 재조합 플라스미드가 대장균에서 아무 문제 없이 복제됐던 것이다. 연구 결과는 1974년 5월 ‘PNAS’에 실렸다. 이 논문이 시사하는 바는 너무나 명확했기 때문에 ‘뉴욕타임스’를 비롯한 언론들은 연구결과를 대서특필했다. 즉 개구리의 DNA가 들어가도 문제가 없다면 사람의 DNA(유전자)가 들어가도 문제가 없다는 뜻이다.

많은 사람들이 바로 주목한 건 사람의 인슐린 유전자다. 당뇨병 환자들을 대상으로 인슐린이 쓰이기 시작한 건 1920년대부터다. 인슐린이 혈당을 낮추는 호르몬이라는게 밝혀진 뒤 소나 돼지에서 추출한 인슐린이 사람에서도 작동한다는 게 알려지면서 동물에서 추출한 인슐린이 약품으로 쓰이기 시작한 것.

그러나 당뇨병 환자들이 점차 늘어나면서 인슐린 수급에 빨간불이 켜졌다. 인슐린은 소나 돼지를 도축할 때 췌장을 수거해 추출했기 때문에 생산량에 한계가 있었기 때문이다. 제약회사들은 화학적으로 인슐린을 합성하는 방법도 생각했으나 아미노산 51개로 이뤄진 복잡한 생체분자를 합성한다는 건 불가능한 일이었다. 이때 재조합DNA 기술이 나왔으니 주목을 받지 않을 수 없었던 것이다.

● 바이오벤처 제넨텍 만들어

1975년이 끝날 무렵 어느 날 보이어 교수는 한 당돌한 젊은이의 전화를 받았다. 재조합DNA 기술을 이용해 제품을 만드는 회사를 세우려고 하는데 한번 만나고 싶다는 것. 처음에는 바쁘다고 거절했지만 워낙 집요하게 매달리자 할 수 없이 10분의 시간을 내주기로 했다. 이듬해 1월 이들은 만났고 이야기는 10분을 훌쩍 뛰어넘어 맥주집으로 자리를 옮기며 3시간이 넘게 이어졌다.

보이어 교수의 혼을 빼 놓은 이 청년은 당시 29살인 실직자 밥 스완슨이다. 1947년 미국 뉴욕에서 태어난 스완슨은 10살 때인 1957년 구소련이 인공위성 스푸트니크호를 발사하는 걸 보고 과학과 기술에 흥미를 갖게 됐다. 고등학생 때까지 과학과 수학을 휩쓸던 그는 명문 MIT에 입학했지만 과학천재들의 집합소에서 처음 좌절을 맛본다. 화학을 전공한 그는 방학 때 화학회사에서 아르바이트를 했는데 이때 자신이 분자보다는 사람에 더 관심이 많다는 사실을 발견했다.

과학동아 (일러스트 최은경) 제공

<이미지 크게보기>

결국 그는 화학과는 대충 다니고 경영학 공부에 전념했다. 졸업하고 은행에 취직한 스완슨은 벤처 투자 업무를 맡아 당시 떠오르던 산업인 전자공학, 컴퓨터 업체 투자에 관여했다. 그 뒤 벤처 캐피탈 업체로 옮겨 일하기도 했지만 결국은 쫓겨나 혼자 사업을 모색하던 중 보이어 교수와 연락이 닿은 것이다.

스완슨은 재조합DNA 분야를 이끌고 있는 보이어 교수의 이름을 앞세워 투자자를 찾았고 마침내 10만 달러(약 1억 1000만 원이지만 당시 물가를 고려하면 훨씬 큰 돈이다)를 유치하는 데 성공했다. 이 자금으로 이들은 ‘제넨텍(Genentech)’이란 이름의 회사를 만들었다. 보이어 교수가 즉석에서 만든 이름인 제넨텍은 유전공학 기술(genetic engineering technology)의 약어다. 제넨텍의 회장이 된 스완슨과 부회장이 된 보이어가 각각 2만5000주를 갖기로 했고 투자자(클라이너&퍼키니스)가 2만 주(한 주당 5달러로 계산)를 받았다.

제넨텍의 첫 번째 과제는 당연히 인간 인슐린 유전자를 클로닝해 대장균이 인슐린을 대량으로 만들게 하는 일이었다. 그러기 위해서는 먼저 인간 인슐린 유전자를 확보해야 하는데 그때까지 누구도 해내지 못한 일이었다. 그런데 이들에게는 구세주가 있었다. 보이어 교수는 1975년 LA 근교에 있는 시티오브호프병원에서 재조합DNA 기술에 대한 강연을 했는데 이 자리에 참석한 아서 리그스박사의 관심을 끌었다.

리그스 박사팀은 화학적으로 DNA 조각을 합성해 인공 유전자를 만드는 방법을 연구하고 있었다. 만일 인공 인슐린 유전자를 만들어 플라스미드에 끼워넣어 클로닝하면 인슐린을 만들 수 있지 않을까. 보이어 교수와 리그스 박사는 공동연구를 하기로 했다. 이 소식을 들은 스완슨은 쾌재를 불렀고 열정적으로 추가 투자자를 모집했다.

그런데 막상 공동연구를 시작하자 리그스 박사팀의 연구자들이 한 발 뒤로 물러섰다. 인슐린 유전자를 화학적으로 합성하기에는 시간이 너무 걸리고 이 유전자가 박테리아 속에서 작동한다는 보장도 없기 때문에 먼저 작은 유전자로 시험을 해보자고 제안한 것. 그래서 이들이 선

택한 게 소마토스타틴(somatostatin)이라는 아미노산 14개로 이뤄진 호르몬이다. 보이어 교수는 이들의 결정에 쉽게 동의했지만 시간이 급한 스완슨은 말도 안 되는 얘기라며 펄쩍 뛰었다. 이미 여러 연구팀에서 인슐린 연구에 뛰어든 마당에 시간낭비일 뿐이라는 것. 결국 보이어 교수가 스완슨을 달래야 했다.

리그스 박사팀은 염기 10여 개 길이의 DNA 단일 가닥 8개를 합성한 뒤 이를 결합시켜 한쪽 끝은 EcoRI 자리를, 반대쪽 끝은 또 다른 제한효소인 BamHI(뱀에이치원이라고 발음한다) 자리를 지닌 인공 소마토스타틴 유전자를 만드는 데 성공했다. 이 유전자를 받은 보이어 교수팀은 즉각 재조합 플라스미드를 만들어 대장균에 집어넣었다. 그리고 대장균이 소마토스타틴을 만드는지 확인했다. 결과는 실망스럽게도 소마토스타틴이 만들어지지 않았다.

이 결과에 스완슨은 패닉상태가 됐지만 연구자들은 침착하게 그 원인을 고민했다. 이들은 대장균 내부에 소마토스타틴을 이물질로 인식해 파괴하는 단백질분해효소가 있다고 결론내렸다. 그렇다면 어떻게 이런 난관을 극복할 수 있을까. 연구자들은 베타갈락토시다아제라는 대장균의 유전자와 소마토스타틴의 유전자를 붙여서 발현시켜보자는 아이디어를 생각해냈다. 즉 작은 인간 단백질(소마토스타틴)이 커다란 대장균 단백질(베타갈락토시다아제)에 붙어 있다면 대장균의 단백질분해효소가 알아채지 못할 수도 있기 때문이다.

예상대로 만들어진 베타갈락토시다제-소마토스타틴 복합 단백질은 파괴되지 않고 세포 안에 축적됐고 이를 분리한 연구자들은 화학처리를 해 소마토스타틴을 떼어냈다. 마침내 박테리아가 사람의 단백질을 만들어내게 하는데 성공한 것이다. 이 연구 결과는 1977년 12월 9일자 ‘사이언스’에 실렸고 언론에 대서특필됐다. 이제 사람들은 박테리아가 인슐린도 만들 수 있다는 확신을 갖게 됐다. 소마토스타틴의 성공을 확인한 바로 다음날부터 리그스 박사팀은 인공 인슐린 유전자를 만드는 연구를 시작했다. 당시에는 인간 인슐린 유전자가 밝혀지지 않은 상태였기 때문에 연구자들은 인슐린의 아미노산 서열을 바탕으로 DNA 염기 서열을 정한 뒤 합성에 들어갔다. 인슐린은 아미노산 사슬 두 개가 합쳐져 만들어진 단백질이다. 따라서 DNA 조각도 2개를 만들어야 했다. 유독한 화학물질들이 가득한 실험실에서 밤낮을 가리지 않고 합성에 매달린 결과 6개월만에 인공 인슐린 유전자를 만드는 데 성공했다.

과학동아 (일러스트 최은경) 제공

<이미지 크게보기>

그리고 막 구성된 제넨텍의 연구진이 두 유전자 조각을 받아 각각 플라스미드에 넣고 클로닝했다. 그리고 만들어진 단백질 두 조각을 합쳐 온전한 인슐린 단백질로 만드는 과정에 마침내 성공했다. 1978년 8월 21일의 일이다. 젊은 과학자들이 혼신의 노력을 바쳐 마침내 박테리아로부터 인간 인슐린을 얻어낸 것이다.

● 타임지 표지인물로 선정돼

이 소식을 들은 미국의 거대 제약회사 일라이 릴리(EliLilly)는 즉각 부회장 코르넬리우스 페팅어를 제넨텍으로 보내(불과 4일이 지난 8월 25일) 라이센스를 체결했다. 일라이 릴리는 선수금으로 50만 달러를 제공했고 제품화에 성공할 경우 제넨텍은 판매액의 6%를, 시트오브호프병원은 2%를 로열티로 받기로 했다. 그 뒤 제넨텍의 연구자들은 생산 규모를 키우는 공정을 개발했고 마침내 모든 난관을 극복하고 일라이 릴리에 기술이전을 완료했다. 그 뒤 일라이 릴리는 재조합DNA 기술로 만든 인간 인슐린에 대한 임상시험에 들어갔고 마침내 1982년 FDA의 승인을 얻게 된다.

1980년 10월 14일 제넨텍은 나스닥에 상장했는데 주당 35달러에 110만 주를 발행했다. 개장이 되자마다 주가는 80달러로 치솟았고 최고 89달러까지 오르다가 71달러에 첫날을 마감했다. 여러 차례 증자를 통해 각각 92만 5000주씩을 보유하고 있던 보이어와 스완슨은 하룻만에 6600만 달러(약 750억 원)의 갑부가 됐다. 생명과학자로서 자신의 연구결과를 바탕으로 이런 거부가 된 건 유례가 없는 일이었다. 보이어 교수는 유전공학의 선구자로 1981년 미국의 시사주간지 ‘타임’(3월 9일자)의 표지를 장식했다. 그럼에도 재조합DNA 기술을 개발한 보이어 교수와 코언 교수 모두 노벨상을 받지는 못했다. 현재의 생명과학이 있게 한 가장 중요한 기술을 개발한 이들이 노벨상을 받지 못했다는 건 이해하기 어려운 일이지만 아마도 과학을 상업화한 데 대한 과학계의 불쾌감이 원인으로 여겨진다.

미국 인디애나폴리스에 세워진 일라이 릴리의 인간 인슐린 제조 공장 - 일라이 릴리 제공

1991년 55세의 나이에 일찌감치 은퇴한 보이어 교수는 그 뒤 전 세계 낚시의 명소를 돌아다니며 인생을 즐기고 있다. 또 1990년에는 예일대 의대에 무려 1000만 달러를 기부하기도 했다. 예일대는 이를 기념해 ‘보이어분자의학센터’라는 이름을 붙였다. 한편 스완슨 역시 1990년 회사를 물러났고 안타깝게도 1999년 52세의 한창 나이에 암으로 사망했다.

한편 제넨텍은 1980년대 후반 경영난을 겪으며 지분의 60%를 스위스의 제약회사 호프만-라 로슈에게 넘겼고, 2009년 호프만-라 로슈는 나머지 40%도 모두 사들여 자회사로 만들었다. 이때 주주들에게 지불한 금액이 470억 달러(약52조 원)에 이른다.

※ 동아사이언스에서는 ‘오리지널 논문으로 배우는 생명과학’을 매주 월요일 연재합니다. 2008-2012년 과학동아에 연재되었던 코너로 논문에 발표된 생명과학에 대한 다양한 이야기를 선보일 예정입니다. 독자 여러분의 많은 관심 부탁드립니다.

관련기사

- 1984년 발터 게링 교수의 호메오박스 발견

- 1991년 러셀 포스터 교수의 눈먼 쥐의 일주리듬에 미치는 빛의 영향 확인

- 1989년 버트 보겔스타인 교수의 대장암에서 p53 유전자 결손과 돌연변이 발견

- 1981년 마틴 에번스 교수의 생쥐 배아줄기세포 확립

- 1953년 스탠리 밀러의 초기 지구 조건에서 아미노산 합성 실험

태그

'현대 창조론 연구 자료실 > 창조론 연구를 위한 과학 뉴스' 카테고리의 다른 글

| “네안데르탈인, 현대인과 같은 청각 • 언어능력 지녔다” (0) | 2021.03.08 |

|---|---|

| 초기동물 진화, 산소가 좌우했다 (0) | 2021.03.08 |

| 저게 뭘까?..'화성'에서 포착된 특이한 형체 (0) | 2021.03.07 |

| 뇌 조직 구조의 원리를 밝히다 (0) | 2021.03.03 |

| 전자가 비처럼 쏟아진다..지구 대기서 '우주 허리케인' 첫 발견 (0) | 2021.03.03 |